もし、あなたがこのページにたどり着いたのなら、きっと、あなたは今、出口のない、長くて暗いトンネルの中にいるのでしょう。毎朝、目覚まし時計の音が、死刑宣告の合図のように聞こえ、会社のビルの姿が、巨大な墓石のように見えてはいないでしょうか。

「会社に行きたくない」

その、たった一言の裏側にある、言葉にならない絶望。誰にも理解されない孤独。そして、「私が弱いからだ」「私が我慢すればいい」と、自分自身にさえ嘘をつき、心を殺し続ける日々。その痛みを、私自身も、骨の髄まで味わい尽くしてきました。

これは、ただの昔話ではありません。私が、かつて「生きがい」だと信じていたデザインの仕事が、たった一人の人間によって「地獄」へと姿を変え、私の心と体が、悲鳴を上げながら、ゆっくりと壊れていった日々の、あまりにも詳細な記録です。

なぜ、この記事をここまで詳細に書くのか。それは、あなたのその苦しみが、決してあなたのせいではない、という動かぬ証拠を、ここに提示したいからです。そして、もし、あなたが今、私と同じ道を歩んでいるのなら、その先に待つものを知り、どうか、手遅れになる前に、あなたの尊い心と人生を守ってほしい。ただ、その一心です。

これは、あなたのためだけに書かれた、魂のカルテです。

第一章:光の時代 – 私が「天職」だと信じていた日々

信じられないかもしれませんが、ほんの数年前まで、私は自分の仕事に、人生の全てを捧げてもいいとさえ思っていました。地方のデザイン事務所で働くWebデザイナー。それが、私の誇りであり、アイデンティティそのものでした。

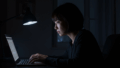

深夜、静まり返ったオフィスで、ヘッドフォンから流れる好きな音楽だけを味方につけ、コードと向き合う時間。クライアントの漠然とした「こんな感じ」という言葉の断片を、色の組み合わせや、フォントの選び方、レイアウトの妙で、一つの「世界観」として形にしていく、あの創造のプロセス。それは、まるで魔法使いにでもなったかのような、万能感に満ちた時間でした。

徹夜明けの朝、クライアントから届く「イメージ以上です!ありがとう!」という一通のメールが、全ての疲労を吹き飛ばしてくれました。自分が作ったものが、世に出て、誰かの心を動かし、誰かのビジネスを助けている。この確かな手応えと、自分のスキルで生きているという自負が、私の全てを支えていたのです。

もちろん、楽なことばかりではありませんでした。

- クライアントの鶴の一声で、土壇場で全てがひっくり返る理不尽さ。

- 絶対に間に合わないと思える、鬼のような短納期。

- 次々と生まれる新しい技術やトレンドを、必死で追いかけ続ける知的な持久走。

しかし、それらの困難さえも、私にとっては、自分の価値を証明するための、胸が高鳴る「挑戦」でした。乗り越えるたびに、私はデザイナーとして、一人の人間として、確実に強くなっていると信じていました。そう、あの日、彼女が、私の世界に現れるまでは。

第二章:暗転 – 「悪魔」は凡庸な顔をしてやってきた

彼女は、新しいディレクターとして、東京からやってきました。40代半ばの、業界経験も豊富で、一見すると快活で、頼れそうな女性でした。誰もが、私も含め、彼女の着任を歓迎していました。「これで、うちの会社ももっとレベルアップするかもしれない」と。その期待が、史上最悪の悪夢の始まりだったとは、誰も知る由もありませんでした。

第一の攻撃:「人格否定」という名の、魂への毒

最初の異変は、着任して一週間後の、主要クライアントとの定例会議で起きました。私が数日かけて作り上げたトップページのデザイン案。自信作でした。しかし、プロジェクターに映し出されたそれを見るなり、彼女は、見せつけるように大きなため息をつき、こう言い放ったのです。

「…で、これ、誰にOKもらったの?っていうか、これ、本気?」

空気が、凍りました。クライアントも、同席していた営業担当も、顔を見合わせ、困惑しているのが分かりました。具体的なデザインの指示は、一切ありません。ただ、私の存在そのものを嘲笑うかのような、冷たい言葉だけが、会議室に響き渡りました。

「前の会社では、こんなレベルのもの、まず会議に出すこと自体あり得なかったけどな。地方は、違うのかな?」

頭が真っ白になり、全身から血の気が引いていくのが分かりました。私は、ただ「申し訳ありません…」と、蚊の鳴くような声で謝ることしかできませんでした。その日を境に、この「公衆の面前での人格否定」は、彼女の常套手段となりました。それは、私のデザイナーとしてのプライドと、人間としての尊厳を、最も効果的に破壊するための、計算され尽くした攻撃でした。

第二の攻撃:「無視」と「孤立」という、見えない牢獄

直接的な罵倒よりも、もっと陰湿で、じわじわと私の心を蝕んでいったのが、「存在を無視される」という攻撃でした。

- チームの打ち合わせで、私が勇気を出して意見を言っても、彼女は聞こえないふりをして、別の人に話を振る。

- 朝、私が「おはようございます」と挨拶をしても、私の顔を見ずに、隣の同僚にだけ笑顔で応える。

- 彼女が中心となって盛り上がっている雑談の輪に、私が入ろうとすると、スッと潮が引くように、会話が止まる。

私は、チームの中で、まるで「見えない人間」のように扱われ始めました。それは、物理的な暴力を受けるよりも、ずっと深く魂を傷つける行為でした。自分の存在価値が、分からなくなる。自分が、この世界に存在していて良いのかどうかさえ、自信が持てなくなっていく。彼女は、私を、誰にも見えない、透明な牢獄に閉じ込めたのです。

第三の攻撃:「矛盾した指示」と「責任転嫁」という、思考の迷宮

ディレクターとしての彼女の能力が、本当に高かったのか。今となっては、それさえも疑問です。彼女の指示は、常に矛盾していました。

「もっと、こう、シンプルにして」と言われ、要素を削ぎ落としたデザインを提出すれば、「やる気ある?情報が全然足りてないじゃない」と罵倒される。色味を「もっと明るく」と指示されれば、次の日には「こんなにチャラチャラした色、うちのクライアントが許すと思う?」と嘲笑される。

そして、クライアントからクレームが入ると、彼女は決まってこう言いました。

「私は言ったんだけどね、友梨さんが、どうしてもこれが良いって聞かなくって」

全ての責任は、私にありました。私は、彼女の気まぐれと保身の犠牲になる、都合の良い「サンドバッグ」でした。この思考の迷宮の中で、私は、何が正しくて、何が間違っているのか、正常な判断能力を、完全に失っていきました。

第三章:崩壊 – 心と体が発する、悲鳴のシンフォニー

人間の心は、鋼鉄ではできていません。絶え間ない攻撃を受け続ければ、どんな強靭な心でも、必ず悲鳴を上げ、壊れていきます。そして、その悲鳴は、まず「体」に現れ始めました。

眠れない夜、味がしない食事、理由のない涙と吐き気…。私の体は、私の意志を無視して、「もう、あの場所には行きたくない!」と、命がけで叫び声を上げていたのです。

第四章:最後の審判 – 会社は、私を守ってくれなかった

そんなボロボロの状態の中でも、私にはまだ、一縷の望みが残っていました。それは、「社長なら、きっと分かってくれるはずだ」という、組織への、そして良識への、最後の信頼でした。

私は、これまでの経緯を、時系列で詳細に記したレポートを作成しました。そして、そのレポートを握りしめ、震える手で、社長室のドアをノックしました。

社長は、静かに私の話を聞いていました。そして、全ての言葉が終わった後、こう言ったのです。

「分かった。でもな、友梨ちゃん。彼女は、うちのエースなんだよ。だから、まあ、その…君の方で、うまくやってくれないかな。これも、社会勉強だよ」

その瞬間、私の頭の中で、何かが、ぷつん、と音を立てて切れました。ああ、そうか。この会社にとって、私の心の健康や、尊厳よりも、ディレクター一人の「実績」の方が、ずっと重いのだ。私は、この組織の「歯車」の一つに過ぎず、壊れたら交換すればいいだけの、消耗品なのだ、と。

最後の希望が、絶望に変わった瞬間でした。もう、この世界に、私の味方はどこにもいない。私は、この地獄の中で、たった一人で、壊れていくしかないのだ。その日、私は初めて、自分の人生を、本気で諦めました。

結論:今、暗闇の中にいる、あなたへ

ここまで、私の痛々しい記録を、読んでくださって本当にありがとうございます。

私が、ここまで詳細に書いたのには、理由があります。それは、あなたの今感じている苦しみが、決して「気のせい」でも「甘え」でも「あなたの弱さ」でもない、ということを、証明したかったからです。

どうか、これ以上、ご自身を責めないでください。あなたは、何も悪くない。あなたは、理不尽な暴力の中で、今日まで、本当に、本当によく、耐え抜いてきました。

この物語は、絶望で終わったわけではありません。この、最も暗く、最も冷たい絶望の底で、私は、思いもよらない「一つの光」と出会うことになります。

次の物語では、この絶望の底から、私がどのようにして「あの人さえいなければ…」という、自分でも恐ろしくなるような黒い願いに気づき、そして「縁切り」という、力強い選択肢にたどり着くまでの、心の軌跡をお話ししようと思います。

コメント